Therapieoptionen

Krebserkrankung und/oder -therapien können das Immunsystem schwächen und häufige, teilweise schwere Infektionen verursachen. Deswegen ist es wichtig, mit Ihrem Arzt zu besprechen, wie Sie vor Infekten geschützt werden können.Ist das Immunsystem beispielsweise durch eine Krebserkrankung und/oder deren Behandlung geschwächt, kann sich ein sekundärer Immundefekt entwickeln, also eine erworbene Funktionsstörung des Immunsystems. Sekundär, da es sich um eine Folgeerscheinung einer Erkrankung oder deren Therapie handelt. Die Gefahr bei einem Immundefekt liegt darin, dass schon banale Infektionskrankheiten schwer verlaufen können. Zudem häufen sich Infekte. Um die Anzahl und die Schwere von Infektionen zu verringern, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Prophylaktische antimikrobielle Therapie

Eine Möglichkeit ist die Vorbeugung von Erkrankungen, indem vorbeugend Medikamente (z. B. Antibiotika) verabreicht werden.

Antimikrobielle Substanzen

Antimikrobielle Substanzen sind Stoffe, die sich gegen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Pilze richten. Sie reduzieren die Vermehrung dieser Mikroorganismen oder töten sie ab. In den folgenden Beispielen geht es dabei nicht um die Behandlung einer aktiven Infektion, sondern um einen prophylaktischen, das heißt vorbeugenden, Einsatz der jeweiligen Medikamente. Die Entscheidung für eine prophylaktische Gabe hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Grunderkrankung und der Art der Krebstherapie.

Antibiotika

Medikamente, die gegen Bakterien wirken, nennt man Antibiotika. Ein Antibiotikum hat fast jeder schon einmal im Rahmen einer bakteriellen Erkrankung erhalten. Patienten mit Krebserkrankungen können ein höheres Risiko für bakterielle Infektionen haben, zum Beispiel Lungenentzündungen. Meist werden diese Infektionen erst behandelt, wenn sie auftreten. Bei Patienten mit sehr hohem Infektionsrisiko kann eine Antibiotika-Gabe jedoch auch prophylaktisch erfolgen. Das Risiko wird vom behandelnden Arzt bestimmt. In der Risikoabschätzung werden beispielsweise Art und Schweregrad der Grunderkrankung sowie der spezielle Risikofaktor „Neutropenie“ betrachtet, die Abnahme von für die Immunabwehr wichtigen weißen Blutkörperchen.

Antivirale Substanzen

Virostatika hemmen die Vermehrung von Viren. Verschiedene Krebsbehandlungen können mit einer erhöhten Anfälligkeit für virale Infekte einhergehen, beispielsweise Grippe (Influenza). Auch können in der Vergangenheit erlebte Virusinfektionen wieder aktiviert werden, zum Beispiel Infektionen durch das Hepatitis-B- oder das Varizellen-Virus (in Form der sog. Gürtelrose = Herpes Zoster). Um eine solche Reaktivierung zu verhindern, gibt es je nach Vorerkrankung und spezifischer Krebstherapie Empfehlungen für einen prophylaktischen (vorbeugenden) Einsatz von antiviralen Substanzen.

Antimykotika

Medikamente, die gegen Pilzerkrankungen wirken, nennt man Antimykotika. Mit Pilzen sind hier einzellige Organismen wie beispielsweise Candida (ein Hefepilz) oder Aspergillus (ein Schimmelpilz) gemeint. Patienten mit eingeschränktem Immunsystem haben ein erhöhtes Risiko für Pilzinfektionen. Besonders invasive Pilzinfektionen, die mehrere innere Organe betreffen können, können sehr schwer verlaufen. In Abhängigkeit von der Grunderkrankung, von der Behandlung (z. B. intensive Chemotherapie, Stammzelltransplantation) und von Laborwerten (Neutropenie, s. o.) können Antimykotika vorbeugend eingesetzt werden.

Imfpungen

Die Vorbeugung von Infektionen durch Impfungen ist bei Patienten mit Krebserkrankungen ein bedeutender Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Je nach Art der Erkrankung und spezifischer Therapie werden bestimmte Impfungen empfohlen. Dazu gehören zum Beispiel Impfungen gegen Pneumokokken (Erreger von Lungenentzündungen), Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus (Wundstarrkrampf). Die saisonale Grippeimpfung (gegen Influenza = „echte“ Grippe) wird auch für Patienten mit sekundärem Immundefekt empfohlen und sollte mit dem Arzt besprochen werden. Die Impfung hilft zum einen, die Häufigkeit von Infektionen mit dem Influenza-Virus zu verringern, und senkt zum anderen das Risiko für komplizierende bakterielle Infektionen und schwer verlaufende Lungenentzündungen.

Auch eine Impfung gegen Herpes Zoster (Gürtelrose) sollte in Betracht gezogen worden. Diese wird für Personen ab 50 Jahren mit einer erhöhten Gefährdung infolge einer Grundkrankheit oder Menschen mit erworbener Immundefizienz bzw. Immunsuppression empfohlen.

Bitte nehmen Sie Ihren Impfpass zum Arztgespräch mit, so dass alle wichtigen Impfungen geplant und dokumentiert werden können.

Immunglobulinsubstitution bei Immunglobulinmangel

Bei schweren und/oder ständig wiederkehrenden Infekten kann auch ein Mangel an Antikörpern bzw. Immunglobulinen vorliegen. Immunglobuline sind jene Antikörper, die zur gelernten, das heißt spezifischen Abwehr des Menschen gehören. Eine Möglichkeit, einen Immunglobulinmangel festzustellen, ist die Messung des IgG-Spiegels im Blutplasma. Bei Immunglobulinen der Klasse G handelt es sich um die am stärksten im Blut vertretene Immunglobulinklasse. Wenn der IgG-Spiegel zu niedrig ist, kann es zu vermehrten, starken und langanhaltenden Infektionen kommen. Die fehlenden Immunglobuline können dann substituiert werden, das bedeutet, dass sie dem Patienten zum Beispiel über eine intravenöse Infusion zugeführt werden.So werden medizinische Immunglobuline gewonnen

Immunglobulinpräparate zur medizinischen Anwendung können nicht künstlich im Labor hergestellt werden. Sie werden aus Blut- oder Plasmaspenden gesunder Spender gewonnen. Sicherheit ist dabei oberstes Gebot. Jeder Spender wird zuerst von einem Arzt untersucht. Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, an einer übertragbaren Krankheit zu leiden, dürfen ihr Plasma nicht spenden. Blutplasma (mit Immunglobulinen) lässt sich auf zwei Wegen gewinnen: Es kann zum einen aus einer normalen Blutspende gewonnen werden, zum anderen mittels einer gezielten Plasmaspende. Bei der letzteren Methode wird während der Spende das Blut in den flüssigen Anteil und die Blutkörperchen aufgeteilt. Letztere fließen anschließend unverändert in den Spender zurück; er hat somit nur sein Plasma gespendet. Auch die Weiterverarbeitung des Plasmas und die Herstellung der Immunglobulinpräparate unterliegen strengen mehrstufigen Kontrollen: Zunächst werden die einzelnen Spenden mit modernsten Testverfahren auf eine Reihe von wichtigen Krankheitserregern überprüft (z. B. Hepatitis-Viren und HIV). Nur Spenden, bei denen die Test auf den Erreger negativ sind, dürfen verwendet werden. Jeder Mensch verfügt über ein etwas anderes Antikörperspektrum, abhängig davon, mit welchen Erregern er im Laufe seines Lebens in Kontakt gekommen ist. Aufgrund dessen wird das geprüfte Plasma von mehreren tausend Einzelspenden in einem sogenannten Plasmapool zusammengeführt. So erhält man ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher Antikörper. Aus diesem Plasmapool werden dann die Immunglobuline isoliert. Durch verschiedene aufwändige Reinigungs- und Filtrationsschritte werden eventuell vorhandene Krankheitserreger zerstört und entfernt. Am Ende dieser Schritte steht das hochreine Immunglobulinpräparat, wobei Immunlobulin G (IgG) den Hauptbestandteil ausmacht. Nach der Abfüllung wird jede Charge einer eingehenden Qualitätskontrolle beim Hersteller unterzogen und anschließend von einer unabhängigen Prüfstelle, in Deutschland dem Paul-Ehrlich-Institut, untersucht. Werden auch dort keine Mängel entdeckt, gibt das Institut die entsprechende Charge des Medikaments für die Behandlung frei.Wann ist die Gabe von Immunglobulinpräparaten sinnvoll?

Liegen Warnzeichen für einen sekundären Immundefekt vor, kann Ihr Arzt zur weiteren Abklärung eine Bestimmung der Konzentration von Immunglobulinen (IgG) in Ihrem Serum veranlassen. Ist der IgG-Wert zu niedrig, kann eine Behandlung mit Immunglobulinpräparaten bedacht werden. Der IgG-Wert wird in gewissen Abständen auch während der Therapie gemessen und es kann gegebenenfalls die Dosis angepasst werden, um den Wert auf die gewünschte Höhe zu bringen.Immunglobuline - intravenös oder subkutan?

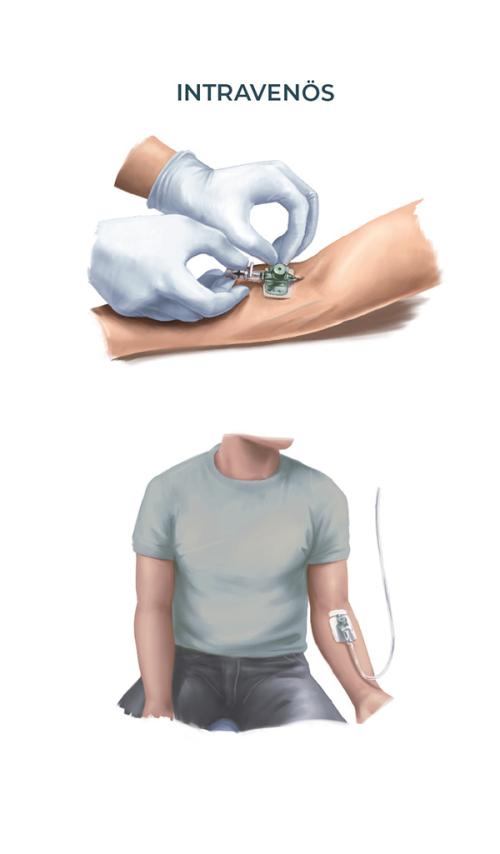

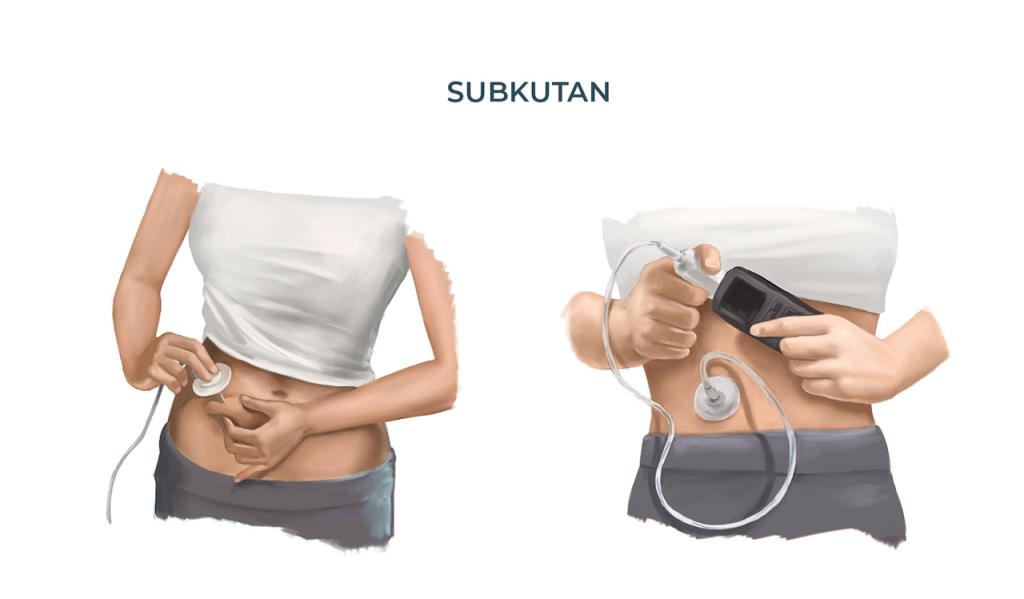

Immunglobuline können intravenös (in eine Vene) oder subkutan (unter die Haut) verabreicht werden. Eine Entscheidung für die Art der Gabe wird zusammen von Arzt und Patient getroffen und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Immunglobuline können Sie nicht als Tablette einnehmen, da sie im Magen und im Darm abgebaut würden und dann keine Wirkung mehr hätten. Daher erfolgt die Behandlung mit Immunglobulinen als Infusion – entweder intravenös, also in die Vene (intravenöse Immunglobuline, IVIg), oder subkutan, also unter die Haut (subkutane Immunglobuline, SCIg).Intravenöse Immunglobuline

Die intravenöse Infusion von Immunglobulinen hat sich bei Immundefekten bereits über viele Jahre bewährt. Sie erfolgt in der Regel in der Ambulanz, im Krankenhaus oder in der Arztpraxis meist im Abstand von drei bis vier Wochen. Die intravenöse Verabreichung dauert üblicherweise eine bis mehrere Stunden. Die Dauer der Infusion ist von der Dosis abhängig und davon, wie der Patient die Immunglobuline verträgt.Subkutane Immunglobuline

Anstelle der intravenösen Gabe von Immunglo¬bulinen kann alternativ auch auf die subkutane Anwendung umgestellt werden. Das bedeutet, dass die Patienten nach eingehender Schulung die Infusion selbst zu Hause oder unterwegs mit einer kleinen Pumpe vornehmen können. Die subkutane Infusion zeigt eine vergleichbare Wirksamkeit wie die intravenöse Anwendung. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die subkutane Therapie selbstständig oder mit Unterstützung zu Hause durchgeführt werden kann. Dieses Vorgehen wird auch Heimselbsttherapie genannt. Die subkutane Infusionstechnik wird üblicherweise in circa drei Trainingseinheiten in einer Klinik oder einer Praxis erlernt, bevor man sie selbst ausführen kann. Dabei ist es zusätzlich hilfreich, wenn ein Familienmitglied oder eine Betreuungsperson die Heimselbsttherapie unterstützt. Da die Aufnahmefähigkeit des Subkutangewebes (Unterhautfettgewebes) begrenzt ist, verabreicht man bei subkutaner Therapie im Vergleich zur intravenösen Therapie zumeist niedrigere Einzeldosen und verkürzt dafür die Abstände zwischen den Infusionen.

Die Heimselbsttherapie ermöglicht es Patienten, ihre Immunglobulin-Ersatztherapie selbstständig zu Hause durchzuführen und dadurch zeitlich unabhängiger und flexibler zu sein, gerade auch wenn es um die Vereinbarkeit von Therapie und Beruf oder Schule/Studium geht. Diese Therapie kann sowohl mit einer Pumpe als auch von Hand (sog. “Manual Push”, manuelle Infusion) durchgeführt werden.

Infusion mittels Pumpe

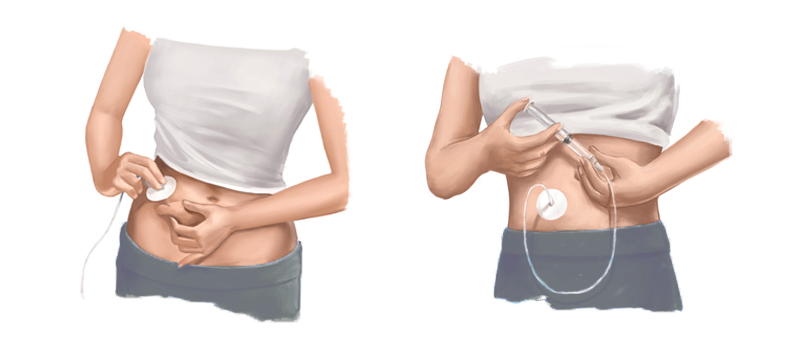

Bei der subkutanen Gabe erfolgt die Verabreichung der Immunglobuline unter die Haut, meist mit Hilfe einer Pumpe. Verbreitet ist eine wöchentliche Anwendung, wobei die Infusionsdauer individuell unterschiedlich ist (häufig 1-2 Stunden).Infusion mittels Manual Push

Für die Manual-Push-Methode wird keine Pumpe benötigt. Das Präparat wird direkt mit einer Spritze durch Drücken auf den Spritzenkolben injiziert. Die Methode eignet sich besonders für kleinere Immunglobulinmengen, die damit schnell verabreicht werden können. Bei größeren Mengen muss mit dieser Methode entsprechend häufiger appliziert werden, z. B. zwei- bis dreimal pro Woche.IVIg oder SCIg – was ist für wen geeignet?

Beide Formen einer Immunglobulintherapie führen zur Stabilisierung des Immunsystems. Welches Verfahren für den jeweiligen Patienten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt, welche Art der Immunglobulin-Behandlung für Sie am besten geeignet ist.

Infekt-Check

Sind Sie auch von einer Immunschwäche betroffen? Machen Sie den Infekt-Check!

Mehr erfahrenPatientengeschichten

Patienten berichten von ihrer Krebserkrankung und der damit verbundenen Immunschwäche.

Mehr erfahren